地方と東京で異なる「交通ルール」

地方から東京に出てきた人がまず最初に違いを実感するのはやはり公共交通機関の様子でしょう。

よくない意味で東京ならではの風景となっているのが毎日朝夕に見られる「ラッシュアワー」です。

地方においても電車やバスが混み合うということはよくありますが、東京都心部の鉄道のように人が押し込まれてぎゅうぎゅう詰めになりながら移動するという様子は日本でも東京ならではのものでしょう。

地方都市で生活をしてきた人の多くは電車といってものんびりとしたローカル線を利用しているため、本数は多いけれども利用者も多い都内の鉄道路線にはかなり戸惑うことでしょう。

また多くの人が利用する公共交通機関では、細かい東京独自のルールが存在しています。

具体的には「エスカレーターは右側を開けて立つ」「混雑する時間の列車には待機列ができる」「バスが基本前払い」というものがあります。

特に大阪方面から上京してきた人は、エスカレーターで開けるのは逆の左側というローカルルールがあることから慣れるまでちょっと時間がかかるようです。

さらに2017年からようやく導入されましたが金沢市などは長らく電子マネーによる電車やバスの利用ができませんでしたので、Suicaを使って改札を通るという動作にどうしても慣れないこともよく聞かれる悩みです。

地方人が東京に出てきて感じる違和感とは

他にも生まれながらの東京人の言動を見て地方出身者が感じる違和感は細かいところでいくつもあります。

まずほとんどの人が思うのが「一駅くらい歩こう」という感覚です。

地方都市においては一駅の区間距離は数十キロにもなることが当たり前であるので、ごく当たり前に「一駅歩こう」と言われるとぎょっとしてしまいます。

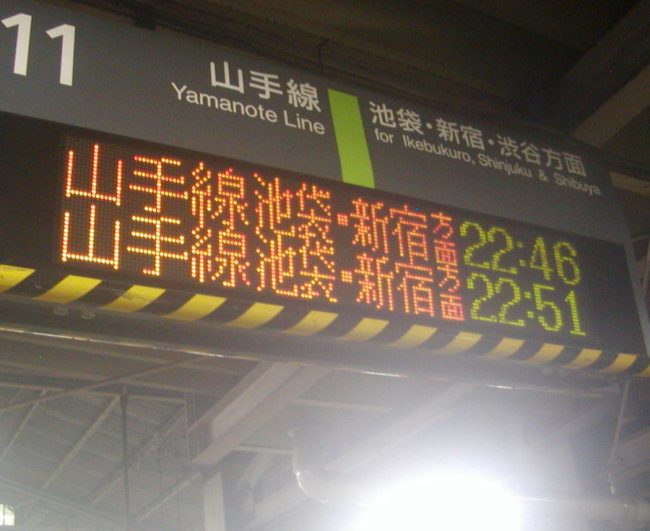

新宿や池袋の駅構内では、大勢の人がそれぞれ行き先が違うはずなのに器用にお互いぶつからずに高速で歩いていけることに驚きます。

慣れないうちは真正面から人が歩いてくるのが怖くてつい隅っこに移動したくなりますが、駅に慣れている人はかなりのスピードで人を避けながら歩いていきます。

こんなに人がいるんだから通路を分ければよいと思うところですが、そもそもとして新宿駅などはほぼ迷宮化していますので、行き先ルートの管理は自分自身の感覚頼みということになります。

外の景色の見えない閉鎖的な駅空間で自分の行くべき方向がわかるというのも地方人にとっては不思議な感覚で、東京で生活をしていると空気の流れのようなもので方向感覚が備わるのだろうかと思ってしまいます。

また地方ではおなじみの郊外型の大型店が都内では全く見られないというのもよくある現象です。

地方では巨大店舗で運営しているお店が小さなテナントショップになっていたりするのも東京ルールの一つです。